▲魚蕨步道 20210905 肯氏柳葉箬

▲魚蕨步道 20210905 肯氏柳葉箬,花

主要特徵

草本。植株匍匐低矮如毯狀,與日本柳葉箬極像,差別在其葉寬約0.7~1cm較日本寬,外穎7~9脈,內穎9~11脈。

基本資料

注音:肯氏柳葉箬(ㄖㄨㄛˋ)

學名:Isachne kunthiana (Wight. & Arn.) Nees ex Steud.

簡誌:無描述。

別名:葉片披針形至卵狀披針形,長1.5-3 cm,寬7-9 mm,邊緣加厚。花序長3-4 cm。小穗橢圓形;穎上具剛毛;小花相似,無毛或外稃內捲邊緣微被剛毛。

原產地:台灣全島低海拔林緣潮濕地及沼澤。台灣原生種。

保育等級:

進入閱讀更多...

▲魚蕨步道 20210905 旱田草

▲魚蕨步道 20210905 旱田草,花正面

▲魚蕨步道 20210908 旱田草,葉表面,鋸齒狀的葉緣為其特徵

主要特徵

旱田草為生多年草本,高 10~15 公分,少主莖直立,更常分枝而長蔓,節上生根,長可達 30 公分,近於無毛。葉柄長 0.3~2 公分,前端漸寬而連於葉片,基部多少抱莖;葉片矩圓形、橢圓形、卵狀矩圓形或圓形,長 1~4 公分,寬 0.6~2 公分,頂端圓鈍或急尖,基部寬楔形,邊緣除基部外密生整齊而急尖的細鋸齒,但無芒刺,兩面有粗澀的短毛或近於無毛。花為頂生的總狀花序,有花 2~10 朵;苞片披針狀條形,花梗短,向頂端漸粗而連於萼,無毛;萼在花期長約 0.6 公分,果期達 1 公分,僅基部聯合,齒條狀披針形,無毛;花冠紫藍色,長 1~1.4 公分,管長 0.7~0.9 公分,上唇直立,2 裂,下唇開展,3 裂,裂片幾相等,或中間稍大;雄蕊 4,前方 2 枚雄蕊不育,後方 2 枚能育,但無附屬物;花柱有寬而扁的柱頭。蒴果圓柱形,向頂端漸尖,比宿萼長約 2 倍;種子橢圓形,褐色。花期 6~9 月,果期 7~11 月。旱田草通常與圓葉山梗菜或石菖蒲混生在一起,在母草屬(Lindernia)植物中,唯有旱田草會匍匐蔓延,屬多年生植物;它的葉緣密生鋸齒,也是辨識的重點之一。

近似物種

旱田草與泥花草的最大差異在葉子。

旱田草:長橢圓形葉子,帶銳狀鋸齒緣。

泥花草:倒披針形的葉子,鋸齒較寬,末端較尖。

玄參科以下幾種辨識上容易混淆的植物:

泥花草、旱田草、藍豬耳、通泉草、佛氏通泉草、定經草、陌上草。

基本資料

學名:Lindernia ruelloides (Colsm.) Pennell

簡誌:多年生草本。葉有柄,橢圓卵形至寬橢圓卵形,長10-50 mm,羽狀脈,鋸齒緣至牙齒緣,兩面粗糙。頂生總狀花序,花梗較其鄰近葉短;花冠藍紫色;雄蕊2,假雄蕊2。蒴果較萼片長,長10-25 mm。

別名:旱田草(中国植物志:Lindernia ruellioides (Colsm.) Pennell)

原產地:台灣全島低海拔濕地及水旁。台灣原生種。

進入閱讀更多...

▲魚蕨步道 20210828 哈氏假複葉耳蕨

主要特徵

根莖短、直立。葉柄長40-60公分(cm),粗實、麥桿色,基部佈有深褐色鱗片,上部無鱗片;葉長達60公分(cm),基部三回羽狀複葉,卵形-長橢圓形至披針形,約10對羽片,硬草本質,無毛;裂片橢圓形,頂端圓形,鈍齒狀。孢子囊堆大,無孢膜。

基本資料

學名:Acrorumohra hasseltii (Blume) Ching

簡誌:根莖短,直立,柄40~60cm長,基部覆暗褐色鱗色,葉身60cm長,基部羽片三回,卵圓形至披針形,羽片10對左右,草質,無毛。不具孢膜。

別名:草質假複葉耳蕨、假複葉耳蕨

原產地:另分布於分布於喜馬拉雅東部、河內、海南島、日本、琉球及其他亞洲熱帶地區。

保育等級:

進入閱讀更多...

▲魚蕨步道 20210828 斜方複葉耳蕨

▲魚蕨步道 20210828 斜方複葉耳蕨,具孢子囊群的葉背(微距)

▲魚蕨步道 20210828 斜方複葉耳蕨,具孢子囊群的葉表(微距)

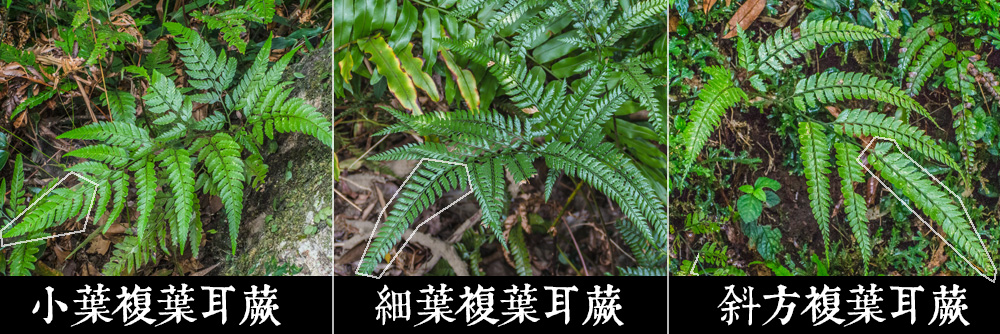

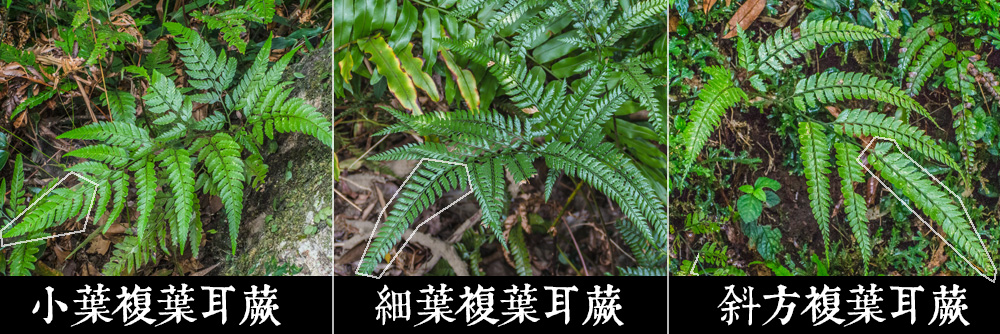

▲小葉複葉耳蕨、細葉複葉耳蕨、斜方複葉耳蕨的頂羽片比較照片

主要特徵

根莖匍匐狀,密生鱗片,葉遠生;葉柄長20-50cm;葉片五角形,長35-55cm,寬15-30cm,二回羽狀複葉,革質;頂羽片與側羽片同形,側羽片5-10對,羽片長15-20cm,寬2-4cm,最基部羽片之最朝下小羽片特別長,且分裂形是近似其他羽片;小羽片邊緣具芒刺;葉脈游離,不達葉片邊緣;孢膜圓腎形,邊緣具指狀突出,長在小羽片側脈上,近葉緣。

近似物種

常見複葉耳蕨屬近似的三種:

細葉複葉耳蕨:根莖匍匐狀。二回至三回羽狀複葉。葉片頂端之羽片突然縮短,具有明顯細長之頂羽片。

小葉複葉耳蕨:短斜生莖,葉叢生。二回至三回羽狀複葉。葉片頂端之羽片逐漸縮短,頂羽片較不明顯。

斜方複葉耳蕨:根莖匍匐狀,葉遠生。二回羽狀複葉。頂羽片與側羽片同形。

基本資料

和名:カナワラビ(鉄蕨)<Arachniodes rhomboidea>

學名:Arachniodes rhomboidea (Wall. ex Mett.) Ching

簡誌:葉革質,基部羽片之基小羽片特別長,且分裂形式近似其它羽片,羽片邊緣具芒刺,頂羽片和側羽片同形,孢膜具指狀突出。

別名:斜方复叶耳蕨、可赏复叶耳蕨<中国植物志:Arachniodes rhomboidea (Wall. ex Mett.) Ching>

原產地:台灣原生種。

進入閱讀更多...

▲魚蕨步道 20210828 長葉鱗毛蕨

▲魚蕨步道 20210828 長葉鱗毛蕨,具孢子囊群(未熟)的葉表(微距)

▲魚蕨步道 20210828 長葉鱗毛蕨,具孢子囊群(未熟)的葉背(微距)

主要特徵

二回羽狀複葉至三回羽狀深裂。主軸、羽軸有溝,兩溝相通,葉緣凹處有刺。孢膜白褐色。基部褐色,具褐色卵形鱗片;葉寬卵形至五角形,基部羽片對生(近對生),基部下側小羽片明顯較長;裂片和小羽片具鋸齒緣,缺刻中具刺;孢膜圓腎形,長在小脈上。

近似物種

相同是鱗毛蕨屬的蕨類,特徵區別如下:

早田氏鱗毛蕨:低海拔地區常見。基部葉柄鱗毛黑褐色。

長葉鱗毛蕨:中海拔地區常見(低海拔也有)。基部葉柄鱗毛近淡褐色,孢子囊群為順序成熟(漸熟型)。

基本資料

和名:ナガバノイタチシダ(長葉の鼬羊歯)<Dryopteris sparsa>

學名:Dryopteris sparsa (Don) Ktze.

簡誌:根莖覆滿宿存的葉柄,葉柄長35cm,基部栗褐色,鱗片白褐色,卵圓形、薄,祗出現在葉柄基部。葉三角形至五角形,三回,35cm長,25~30cm寬,羽片對生,基部羽片的基小羽片特別長。小羽片鋸齒,凹刻中具刺,所有羽片都有孢子囊群,孢膜白褐色。

別名:稀羽鳞毛蕨<中国植物志:Dryopteris sparsa>

原產地:台灣中海拔地區林下半遮蔭且富含腐植質的地方。台灣原生種。

進入閱讀更多...

▲魚蕨步道 20210828 柳杉

▲魚蕨步道 20210828 柳杉,葉鑿形,螺旋狀生長,直或稍彎曲

主要特徵

喬木。溫帶的亞洲東方常見的常綠裸子植物。雌雄同株。

大喬木,樹幹通直,高可達 40 公尺,徑多在 5 公尺以內,樹冠圓錐形;樹皮赤褐色,幼枝略呈斜上昇狀。葉鑿形,螺旋狀生長,直或稍彎曲,長 1.2~2 公分,但老葉亦有 0.5~0.6 公分著,橫切面略作扁平菱形。雄花橢圓形,淡褐色,長 0.5~1 公分,先端鈍;雌花略作球形,略帶紫色。毬果卵球形,褐色,長 1.5~2 公分,徑 1.5~2 公分;果鱗倒卵狀楔形,先端 4~6 裂,種子倒披針形,長 0.4~0.7 公分,寬 0.2~0.4 公分,暗褐色,有翅。

其他相關

據說在開花期時,造成日本花粉症的原因;就是柳杉的雄花粉(孢子)產生的。雄毬花較圓錐狀(舊稱:小孢子葉球),雌毬花較圓(舊稱:大孢子葉球)。而果實稱為「雌球果」。

基本資料

和名:スギ(杉:日本列島固有種)<Cryptomeria japonica (L.f.) D.Don>

學名:Cryptomeria japonica (L. f.) D. Don

簡誌:無描述。

別名:日本杉

原產地:日本及中國大陸,台灣於 1906 年首度引入,後復多次從日本引進。栽培種。

進入閱讀更多...

▲魚蕨步道 20210828 白花蛇根草

▲魚蕨步道 20210828 白花蛇根草,果實為蒴果,倒心形

主要特徵

多年生小草本,莖直立,從基部開始分枝,具毛茸,具有多數分枝;小枝平滑,圓柱形,綠色,有毛茸;莖和分枝均稍肉質,乾時灰色或灰黃色,微有縱皺紋,多少被柔毛。葉為單葉對生,長橢圓形,長 2~6 公分,寬 1~2.5 公分,先端銳尖,基部銳尖或近似銳尖,肉質,全緣或略帶波狀緣,表面呈有光澤的綠色,背面淡綠色;表面光滑無毛,背面有毛茸;中肋於表面略凹下而於背面隆起,側脈 4~6 對;葉柄長0.3~1.5 公分,有毛茸;托葉小。花多數,較小,白色,開放時長 0.6~0.9 公分,徑 0.3~0.5 公分,呈頂生叉狀的聚繖花序排列;花序長 3~5 公分,有柔毛;花柄長 0.2~0.3 公分,有毛茸;小苞片線形;花萼杯形,長 0.12~0.2 公分,外面有毛茸,先端 5 齒裂;裂片三角形,先端銳尖;花冠長 0.5~0.7 公分,冠筒管狀,外面光滑無毛茸,內面花喉部份有毛茸,先端 5 裂;裂片卵狀三角形,先端鈍;雄蕊 5 枚,藏於冠筒內;花絲光滑無毛;花藥長橢圓形;花柱線形,藏於冠筒內,光滑無毛;柱頭 2 枚,長橢圓形。果實為蒴果,倒心形,長 0.2~0.25 公分,寬 0.6~0.7 公分,成熟時綠色,有柔毛;種子多數,平滑。蛇根草類植物,蛇根兩字指植物根莖橫臥在地上如蛇狀而得名。

近似植物

台灣共四種蛇根草:蛇根草、白花蛇根草、早田氏蛇根草及小花蛇根草。

白花蛇根草與蛇根草比較:

白花蛇根草:植株較小,近蔓生,花(葫蘆型)

蛇根草:植株較大,花也較長許多。

用途

藥用。

基本資料

和名:チャボイナモリ(矮鶏稲森)<Ophiorrhiza pumila Champ. ex Benth.>

學名:Ophiorrhiza pumila Champ. ex Benth.

簡誌:葉卵形至長橢圓卵形,長2-7 cm,先端銳尖,基部楔形,歪斜,表面疏被毛至變無毛;葉柄長3-15 mm。花冠喉部被毛。

別名:白花蛇根草, 矮蛇根、荷包草、短小蛇根草<植物智:Ophiorrhiza pumila Champ. ex Benth.>

原產地:中國大陸南部廣東、廣西、海南島,日本、琉球、越南及台灣。台灣北部低海拔山地 100~800 公尺山地,多見於闊葉林下或較陰涼潮濕的步道兩側與山路邊坡,較少見。台灣原生種。

進入閱讀更多...

▲魚蕨步道 20210828 倒地蜈蚣

▲魚蕨步道 20210828 倒地蜈蚣,花

主要特徵

多年生草本,莖纖細,方形,葡匍性,長可達 30 公分以上;葉具短柄,疏鋸齒緣;花腋生,單立( 甚少形成其它花序 )頗美;蒴果長橢圓形,種子多數。

釘地蜈蚣(台語),最大的特徵是『爬在地上』,葉有葉柄,全年開花。也有人稱它為墓仔埔花(台語)。

用途

據說在醫美診所裡頭,有時候會使用蜈蚣草的真空包水藥給患者消炎、消腫用。

藥用(熱解毒、利濕、止咳、和胃止嘔、化瘀。治嘔吐、黃疸、血淋、風熱咳嗽、腹瀉、跌打損傷、疔毒、中暑、痢疾、火傷、瘡癤、傷風、筋骨痛)。

基本資料

學名:Torenia concolor Lindl.

簡誌:多年生匍匐性草本。葉卵形至三角卵形,長2-5 cm。萼片花時長15-20 mm,果時長25-40 mm;花冠深藍色或白色,長25-40 mm,無毛。

別名:單色蝴蝶草,倒地蜈蚣、四角銅鑼、四角銅鐘、蜈蚣草、地娛蚣、過路蜈蚣、Rararyom(排灣)、单色蝴蝶草(中国植物志:Torenia concolor Lindl.)

原產地:全島低海拔向陽草地。台灣原生種。

進入閱讀更多...

▲魚蕨步道 20210828 筆筒樹,垂下來的主軸

▲魚蕨步道 20210828 筆筒樹,乾枯的葉軸上有著成熟的孢子囊群(微距)

主要特徵

葉片為三回羽狀深裂,可長達3公尺,羽片長50至80公分,小羽片無柄,長8至14公分。柄的直徑約5公分,葉柄及葉軸均具有瘤狀之突起,葉柄基部密布金黃色披針形鱗片。老葉枯萎後脫落,在樹幹上會留下橢圓形的葉痕。

近似物種

台灣桫欏與筆筒樹的特徵比較:

台灣桫欏:三回羽狀深裂。羽葉不重疊。老樹裙:葉枯萎下垂未脫落,形成樹裙。樹群斷落後留下樹枝。

孢子囊群:孢子囊群圓形,具有球形孢膜。

葉柄:樹裙上的葉柄上有刺。

筆筒樹:三回羽狀深裂。羽葉多重疊。老葉枯萎樹裙:脫落,無樹群,於直立樹幹上留下橢圓形葉痕。

孢子囊群:孢子囊群圓形,沒有孢膜。

葉柄:葉芽有鱗毛。脫落的葉柄上有鱗毛。

台灣有3種桫欏科桫欏屬(樹蕨):鬼桫欏、台灣桫欏及筆筒樹

用途

一般種蘭花所用的蛇木,就是來自筆筒樹樹幹上的氣生根。

其他

氣孔帶:蕨類的上出現的帶狀氣孔,葉片相同,具有呼吸的功能,觀音座蓮與台灣桫欏上都容易見到。

氣生根:由於樹幹是空心的筆筒樹,不會產生年輪而越來越粗,筆筒樹以氣生根來增加筆筒樹的厚度,維持筆筒樹在長高之後不會倒下。

頂芽:具有頂芽的蕨類,需要相當程度的潮濕,如果頂芽失去水分的滋潤,筆筒樹很可能會死亡。

基本資料

和名:ヒカゲヘゴ(日陰杪欏)<Cyathea lepifera (J.Sm. ex Hook.) Copel.>

學名:Cyathea lepifera (J. Sm.) Copel.

簡誌:陽性喬木,葉柄綠色,三回羽狀複葉,老葉脫落,不形成樹裙。沒有孢膜,游離脈,一叉。

別名:山過貓心、本貫眾、蛇木、笔筒树<植物智:Sphaeropteris lepifera (Hook.) R. M. Tryon>

原產地:分布琉球、南中國、日本、菲律賓,以台灣為分佈中心,全省低海拔向陽潮濕地區常見。台灣原生種。

保育等級:華盛頓公約二級保育物種。

進入閱讀更多...

▲魚蕨步道 20210828 小葉冷水麻

▲魚蕨步道 20210828 小葉冷水麻,花萼中像是芝麻粒的為瘦果

主要特徵

一年生肉質草本,莖多分枝,有稜且透明,直立、橫臥或斜上。葉兩排,大小不同,葉身橢圓形,全緣。花小型,簇生於葉腋,綠白色而帶有紅暈,果實為瘦果,卵圓形或長橢圓形,扁平,略包被宿存萼中。花果期週年。本種植物體小嫩綠秀麗,花開時節輕震動植物,彈散出的花粉尤如一團煙火,景觀十分美麗,故在美洲享有『禮花草』的美名,可作栽培觀賞用。

用途

食用(小葉冷水麻炒飯。參考書籍:<<野菜美食家>>簡錦玲,天下文化)。藥用(清熱、解毒、利濕之功效,是優秀的藥草!可以用來治肺病、肝炎、喉嚨痛、無名踵毒、創傷和燙傷)。

基本資料

學名:Pilea microphylla (L.) Liebm.

簡誌:一年生草本。莖多分枝,多汁。同對的葉不等大,肉質,窄倒卵形至倒卵狀長橢圓形,長達6 mm,寬2.5 mm,先端銳尖至鈍尖,全緣,基部楔形,不清晰的羽狀脈。普遍歸化全島低至中海拔地區。

別名:小葉冷水花(海南植物志)、小葉冷水草、透明草(嶺南大學校園植物名錄)、小號珠仔草、小水麻、小還魂

原產地:原產南美。歸化種。

進入閱讀更多...