▲新店和美山 20221025 步道旁的椅子上方的水黃皮

▲新店和美山 20221025 水黃皮,葉序之葉表側

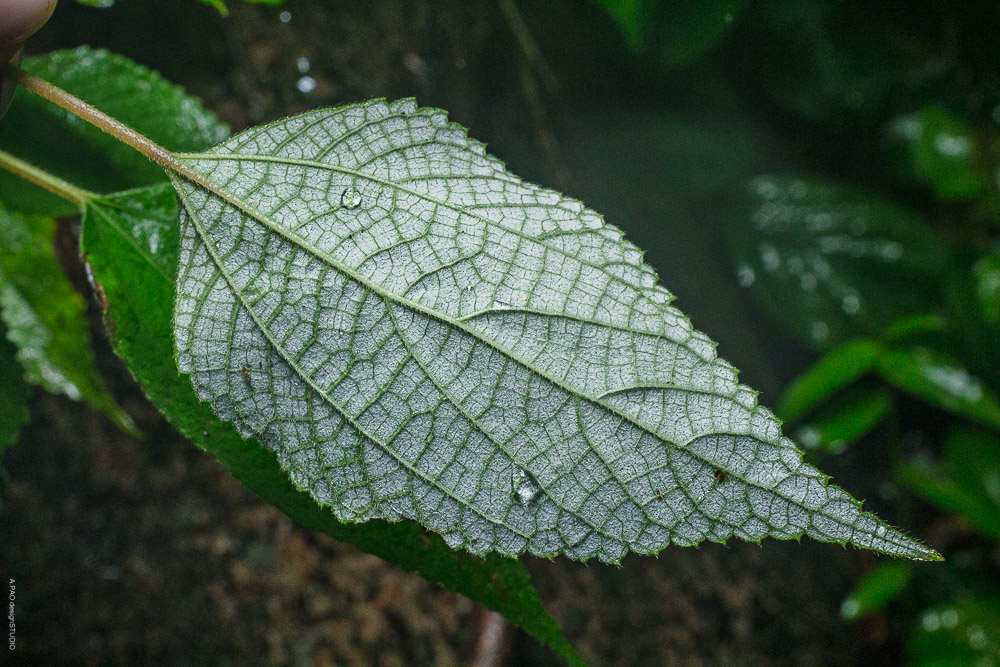

▲新店和美山 20221025 水黃皮,葉序之葉背側

▲新店和美山 20221025 水黃皮,花序

▲新店和美山 20221025 水黃皮,樹幹

主要特徵

半落葉性喬木。野生之水黃皮大多沿著河流或溪谷生長,其果實具漂浮性,可藉水流傳播,因此又稱『水流豆』、『野豆』。莢果長橢圓形略呈扁平刀狀,成熟後不開裂,掛在樹上猶如黃色的清代銅帑(ㄊㄤˇ),所以又稱為『掛錢樹』;因葉似「黃皮」而稱「水黃皮」。

半落葉性喬木,單幹,直立,樹冠傘形,深根性,樹皮灰褐色,上常有瘤狀小突起,株高 6~12 公尺。葉為奇數羽狀複葉,互生,革質,小葉對生,有柄長橢圓形或卵形。花腋生,總狀花序,蝶形,淡紫色;中秋節前後開花。莢果木質,長橢圓形,略呈刀狀,扁平。種子扁球形,黑色,富含油脂。種子和根部毒性較強,誤食會頭暈嘔吐,所以可以用來催吐。屬於蝶形花科喬木,葉面光亮潔淨,葉茂盛,往往重壓枝條,使下垂生長,花簇生紫紅色,春、秋季開花,莢果似豆,種子提煉之油脂可治皮膚病。抗風、耐鹽性特強,為台灣特有之優良海岸樹種。

用途

藥用(種子提煉的油,可以外用治療皮膚病。治汗斑,疥癬,膿瘡,風濕關節痛)。

基本資料

學名:Pongamia pinnata (L.) Pierre

簡誌:屬特徵- 喬木。奇數羽狀複葉,葉枕顯著。總狀花序。花萼杯狀,5齒裂,最底一片稍長。花瓣蝶形。雄蕊10,單體雄蕊。莢果木質化,長橢圓形,扁平,不開裂。 種特徵- 半落葉性喬木,無毛。小葉5-7,卵形,長6-10 cm,寬2.5-4.5 cm,些微歪斜,先端鈍形。旗瓣淺粉紅色,脈黃色;翼瓣淡粉紅色,龍骨瓣近白色。莢果長約6 cm,寬2.5-3 cm。

別名:九重吹、水流豆、掛錢樹、水黄皮、水流豆、野豆<中国植物志:Pongamia pinnata>

原產地:印度、馬來西亞、華南、琉球和澳洲、台灣、 蘭嶼海岸。台灣北部及南部海邊岩石上。台灣原生種。

進入閱讀更多...

▲新店和美山 20221025 地膽草

▲新店和美山 20221025 地膽草,葉表

▲新店和美山 20221025 地膽草,葉背

▲新店和美山 20221025 地膽草,花(特寫),頭狀花序,白色,有大形苞片 3 片襯托

▲新店和美山 20221025 地膽草,走莖

主要特徵

多年生草本,莖直立,株高 30~ 100 公分,上端花序分枝,二分叉狀,全株密生白色剛毛。單葉,互生,有柄,上位葉排列較稀疏,為披針形,先端鈍或尖,基部狹,邊緣有鋸齒;下位葉長橢圓狀倒卵形;葉長 10~ 22 公分,寬 3~7 公分,表面粗糙,葉被有絨毛,葉緣有微鋸齒或近於全緣。夏、秋間開花,頭狀花序,徑0.5~0.6 公分,白色,呈總狀排列,外圍有葉狀苞片襯托;總苞片長約 0.7 公分,有大形苞片 3 片襯托,苞片 1~1.5 公分,闊卵形,綠色,先端銳,銳鋸齒緣;筒狀花花冠長 0.4~0.5 公分,4 深裂;花謝後總苞變為褐色。果實為瘦果,長約 0.3 公分,被短毛,冠毛由 4~5 枚剛毛所組成。花期 5~10 月。

用途

藥用(草根和草頭:涼血,清熱,利水,解毒。治鼻衄,黃疸,淋病,腳氣,水腫,癰腫,疔瘡,蛇蟲咬傷。 生草藥性備要:散瘡,涼血,消毒,去痰,理鼠咬,蛇傷,亦能止血,治腸風下血)。

基本資料

學名:Elephantopus mollis Kunth

簡誌:植株高40-120 cm,全株被毛。葉橢圓形,葉基抱莖。花冠白色。瘦果被毛,冠毛為5根不等長的剛毛。

別名:毛蓮菜, 白燈豎朽, 地膽草、地胆草、地胆头、磨地胆、鹿耳草(中国植物志:Elephantopus scaber L.)

原產地:美洲熱帶地區。歸化種。

進入閱讀更多...

▲新店和美山 20221025 台灣梭羅木果期

▲新店和美山 20190727 台灣梭羅木的果實

主要特徵

落葉喬木,高 15~20 公尺,枝條及葉片均被星狀毛,有臭味。單葉,互生,羽狀脈,平滑,全緣;托葉早落,葉倒卵狀長橢圓形,長達 10 公分,寬達 4 公分,楔至圓基,先端銳至漸尖;葉柄兩端略膨大,長達 3.2 公分。圓錐狀繖房花序,頂生,密生星狀毛;萼鐘狀或漏斗狀,不規則 4~6 裂,外被放射狀毛;花瓣 5,爪狀,白色,長約 1 公分,中部兩側有耳狀物;雄蕊 15;假雄蕊 5;子房 5 室。蒴果,倒卵形,木質,長 2~3 公分,5 裂,胞間開裂,棕色,柄長約 2 公分。每年清明節前後為其花季,放射狀的潔白花朵會轉為黃色,並散發出特殊清香。褐色木質蒴果,成熟後開裂,種子有翅可以遠飛。

用途

台灣梭羅木的壽命很長、樹冠很大。盛花期在清明節前後。落葉喬木。枝密被星狀毛。單葉互生,倒卵狀長橢圓形。花聚繖狀,組成頂生繖房狀。木材(可製器具、刀鞘等)。

基本資料

英文名:Taiwan Reevesia

學名:Reevesia formosana Sprague

簡誌:屬特徵- 落葉喬木。單葉,全緣;托葉早落。花聚繖狀,組成頂生繖房狀;萼鐘狀或漏斗狀,不規則4-6裂;花瓣5,爪狀,中部兩側有耳狀物;雄蕊15;假雄蕊5;子房5室。蒴果,木質,5裂。 種特徵- 枝密被星狀毛。葉倒卵狀長橢圓形,長達10 cm,寬達4 cm,楔至圓基,先端銳至漸尖;葉柄兩端略膨大,長達3.2 cm。花序密生星狀毛;花瓣白色,長約1 cm。果棕色,柄長達2 cm。

別名:臺灣梭羅木、臺灣梭羅樹、白樹、梭羅樹、朝鮮桐、銃床楠

原產地:台灣生長於台中、埔里、屏東、恆春等海拔 100~700 公尺中、南部低海拔山區地區。台灣特有種。台灣原生種。

進入閱讀更多...

▲三貂嶺 20221010 長在民家附近水泥牆旁的青苧麻

▲三貂嶺 20221010 青苧麻,葉表

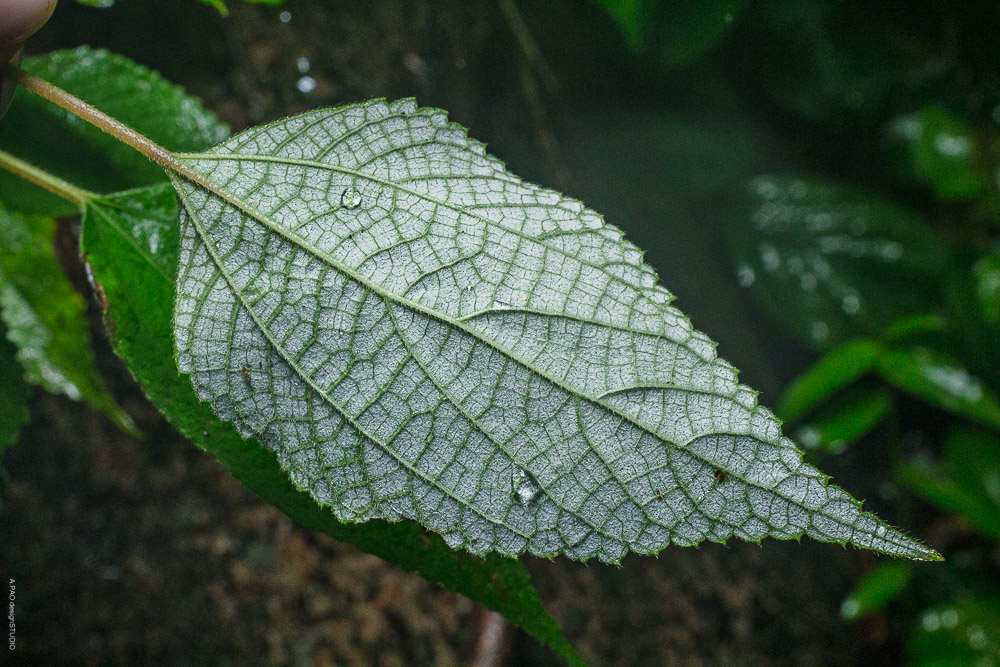

▲三貂嶺 20221010 青苧麻,葉背

▲三貂嶺 20221010 青苧麻,花序

主要特徵

青苧麻為直立或攀緣灌木;直立灌木,莖與葉柄密被短伏毛。葉互生,葉片卵形或橢圓狀卵形至卵狀披針形,長 4~18 公分,寬 2~13 公分,先端漸尖或尾狀,基部圓形,表面粗糙,背面綠色,疏被短伏毛,偶或有薄層白色絨毛,鈍鋸齒或齒牙緣,托葉基部合生,早落,裂片披針形,長約 1.2 公分;葉柄長 2~15 公分。圓錐花序長可達 12 公分。瘦果扁圓形,被毛。青苧麻為苧麻的變種,與苧麻極為相似,僅葉背之顏色與被毛有所差別,為苧麻之野生種。

近似物種

台灣苧麻:葉對生。葉上表面近光滑,下表面不具白色毛茸。

青苧麻:葉互生。葉下表面有不明顯至極明顯的白色毛茸。

青苧麻與苧麻的區別:

莖和葉柄被貼伏或近貼伏的短糙毛;葉幼時密被柔毛,老時毛變稀疏,無雪白色氈毛;托葉基部合生。

青苧麻葉子互生。青苧麻是栽培種,為苧麻的野生變種。

用途

花單性,雌雄同株。花期8-10月。可用為苧麻之代用品及其品種改良之原始材料。

基本資料

注音:青苧(ㄓㄨˋ)麻

學名:Boehmeria nivea (L.) Gaudich. var. tenacissima (Gaudich.) Miq.

簡誌:直立或攀緣灌木。莖密生絨毛及粗毛。葉互生,形狀、大小、被覆物及葉緣鋸齒的變異大,下表面有不明顯至極明顯的白色毛茸,闊卵形、卵形至卵狀披針形,長4-18 cm,寬2-13 cm,先端漸尖至尾狀,鈍齒狀鋸齒至齒緣,基部楔形,寬楔形至近於截形;托葉基部癒合,早落性。普遍生於低至中海拔路邊及林緣。

別名:山苧麻, 青苧麻

原產地:泛布中國大陸大部分地區,韓國、日本、菲律賓及東南亞、越南、老撾等地。台灣全境平野至中海拔之山谷坡地、溪旁、河岸兩旁開闊地自生。台灣原生種。

進入閱讀更多...

▲三貂嶺 20221010 韭菜(細葉韭菜),果期

▲三貂嶺 20221010 韭菜(細葉韭菜),蒴果倒心狀三稜形,裡頭種子為中藥材

主要特徵

果實為蒴果,倒心狀三稜形,綠色,長 0.4~0.5 公分;種子黑色,扁平,類半卵圓形,邊緣具稜。花果期 7~10 月。

相關小常識

聽一些農夫說,這是本土種韭菜,味道比一般韭菜濃郁,而且收成量不大,一般都是不灑農藥,自家吃在開花前的韭菜葉。為了取得種子,就會讓韭菜開花結果;但當花開後,聽說韭菜就變得比較不好吃了。細葉韭菜比起一般常見韭菜(寬葉)水分含量足,香味濃郁,老饕們會更加喜歡這種韭菜。

在台灣的韭菜分寬葉韭菜和細葉韭菜(本土種),細葉韭菜先收納到這裡。韭菜吃莖葉的稱為「葉韭菜」,吃花的叫「花韭菜」,將韭菜蔭蔽起來,使其莖葉黃嫩軟化稱「韭黃」,俗稱「白韭菜」。

用途

韭菜裡面的胡蘿蔔素較多,僅次於胡蘿蔔,比大蒜多。藥用(根:溫中,行氣,散瘀。治胸痺,食積腹脹,衄血,消渴,痢疾,跌打損傷;種子:補肝腎,暖腰膝,壯陽固精。治陽萎夢遺,小便頻數,遺尿,腰膝酸軟,淋濁)。壯陽等效果目前無科學證據支持。

藥用:韭菜子:用於腎虛陽痿,遺精尿頻,或白帶過多;肝腎不足,腰膝酸軟,冷痛。

韭菜株體含極多的葉紅素、蛋白質、脂肪及維他A、B、C,同時含有揮發性油,在藥用上有去瘀生新,消腫散瘀之效,除內服外亦可外敷,如跌打瘀傷,皮膚呈瘀黑。可將新鮮韭菜搗爛,敷在患部, 1 日換 3 次,並多食用韭菜,具有「裏應外合」之效。韭菜味辛性溫,可殺菌驅蟲,清除清除腸胃積滯,促進消化。另由寒氣引發的呃逆,飲用韭菜汁,呃逆即可停止。炒食韭菜必須趁熱吃,才能風味鮮美,莖葉含多量纖維質,對於便秘有食療功效。吃過韭菜口腔若留有異味,可吃些鹹梅,即能消除口腔異味。

基本資料

和名:ニラ(韮、韭)<Allium tuberosum>

學名:Allium odorum L.

簡誌:無描述。

別名:韭菜花、韭黃、起陽草

原產地:起源於西伯利亞-蒙古-華北大草原。栽培種。

進入閱讀更多...

▲三貂嶺 20221010 雨天中的粗毛日本雞屎樹

▲三貂嶺 20221010 粗毛日本雞屎樹,花序,花內面上半部被毛

▲三貂嶺 20221010 粗毛日本雞屎樹,果實,橢圓形(未熟,熟果紫黑色)

主要特徵

灌木,枝條及小枝條披短絨毛。葉革質,窄長橢圓形或窄橢圓型,10-15公分長,3-5公分寬,基部楔型,尖端長漸尖,上部於中肋處略披絨毛,下部密披短柔毛;二級脈5或6對,小葉脈網格狀,具肋間;托葉窄三角形,約0.2公分長,披毛,老時脫落;葉柄密披絨毛,0.1-0.13公分長。花序為腋生,花序柄0.3-0.5公分長,花無柄;花萼鐘形,0.4-0.5公分長,外側披絨毛,裂片5枚,約0.05公分長、花冠高腳托盤狀,約0.12公分長,花冠筒除內側基部外皆披短柔毛,外側上方1/3披短絨毛,裂瓣5枚,約0.3公分長;雄蕊5枚,吳炳,花藥長橢圓形,約0.2公分長,接合處披短柔毛;花柱絲線狀,約1公分長,柱頭5分枝。核果球狀,直徑約0.6公分,光滑無毛;種子5枚。

基本資料

學名:Lasianthus japonicus var. satsumensis

簡誌:無描述。

別名:

原產地:

保育等級:

進入閱讀更多...

▲三貂嶺 20221010 長在民家路邊的蒜香藤,靠近時有一股接近蒜的香味(明明就不像)

▲三貂嶺 20221010 蒜香藤,葉表

▲三貂嶺 20221010 蒜香藤,葉背

▲三貂嶺 20221010 蒜香藤,葉序

▲三貂嶺 20221010 蒜香藤,花序

▲三貂嶺 20221010 蒜香藤,花內部,聚集了許多螞蟻

主要特徵

木質藤本。栽培時需設立棚架,使其攀緣圍籬、牆垣生長。蔓莖枝條的長度,可達數公尺以上,莖的表皮光滑,幼莖呈綠色,老莖呈褐色。

蒜香藤因屬蔓性植物,栽培時需設立棚架,使其攀緣圍籬、牆垣生長。蔓莖枝條的長度,可達數公尺以上,莖的表皮光滑,幼莖呈綠色,老莖呈褐色。葉為三出複葉,對生,由 3 枚小葉組成,小葉長 6~10 公分,寬 2~5 公分,橢圓形,先端尖。花為聚繖狀花序、腋生;每當花朵盛開時,密集的花朵成串;一般而言老株開花比新株開花多而密集,且花及葉都帶有蒜香味。

基本資料

學名:Bignonia chamberlaynii Sims

簡誌:無描述。

別名:張氏紫薇、紫鈴藤

原產地:印度、哥倫比亞、阿根廷等地。台灣全島普遍栽植。

進入閱讀更多...

▲三貂嶺 20221010 在枯木上長出來的粗硬春孔菌

▲三貂嶺 20221010 在枯木上長出來的粗硬春孔菌,菌褶部分多孔

主要特徵

一年生,木質,菌蓋平伏至半圓形,經常多個相互癒合,單一菌蓋2-6.5cm寬,初乳白色,然後逐漸被覆紅~紅褐色的角質層。

菌孔角形~迷宮狀,乳白~淡黃褐色,1-2個/mm。菌管淺黃色,長可達2mm。生長期間約是在春夏兩季之間。

基本資料

學名:Earliella scabrosa

簡誌:無描述。

別名:

原產地:台灣低海拔山區枯木上常見。

保育等級:

進入閱讀更多...

▲陰陽海 20221001 在海港路邊上生長的皺葉煙草

▲陰陽海 20221001 皺葉煙草,花萼(宿存,花已經謝了)

▲陰陽海 20221001 皺葉煙草,果序

▲陰陽海 20221001 皺葉煙草,蒴果(種子已經掉光了)

主要特徵

皺葉煙草花莖甚長,可達30cm。晚近(96年)在台歸化。莖生葉互生,披針形至線狀披針形,較基生葉小,葉基包莖。花果期約在春到夏之間。兩性花,總狀花序,頂生。果實蒴果,長卵形,長約1公分,種子細小。在都市裡的巷道兩旁,陽光充足的海邊都能看到皺葉煙草的存在。

莖直立,具細毛,單葉互生,葉長披針形或橢圓形,葉端漸尖或銳尖,葉基抱莖,葉緣波浪狀,葉面縐折狀,綠色,具毛,羽狀脈,葉脈中肋明顯,於表面凹入而於背面隆起,無托葉,無葉柄,兩性花,整齊花,總狀花序,頂生,花萼管狀鐘形,綠色,五裂,裂端尖銳狀,萼面有稜紋,具毛,宿存,花瓣合生花冠,花冠喇叭狀,冠筒細長,白色,微帶淡紫,具毛,冠端五裂,裂片卵形,雄蕊五枚,著生花冠筒中部以下,與花冠裂片互生,花藥相靠合,雌蕊心皮二枚,合生,花柱一枚,柱頭二裂,子房上位,子房二室,中軸胎座,蒴果,卵形、長圓形、橢圓形,花萼包被,二裂,種子多而小,褐色。

基本資料

學名:Nicotiana plumbaginifolia Viv.

簡誌:無描述。

別名:皺葉菸草、煙草花、花煙草、煙仔花

原產地:南美洲。歸化種。

進入閱讀更多...

▲陰陽海 20221001 長在廢棄民家磚牆上的突尖小毛蕨

▲陰陽海 20221001 突尖小毛蕨,具孢子囊群的葉表(頂羽片位置:微距)

▲陰陽海 20221001 突尖小毛蕨,具孢子囊群的葉背(頂羽片位置:微距)

▲陰陽海 20221001 突尖小毛蕨,近基部的走莖

主要特徵

小毛蕨有一近似種,其頂羽片特長,側羽片末端突尖—而非小毛蕨的長漸尖;葉色較為翠綠,也較小毛蕨硬也較易斷,小毛蕨脈型2對,孢膜圓腎形,長在小脈末端。本變種除了葉型與小毛蕨不同外,脈型上似乎與原變種無太大差異。

近似物種

小毛蕨:孢子囊群成熟期間,小毛蕨脈型1-2對。孢子囊群,數量較多,孢膜圓腎形,其中一對或一個長在人字脈交會處,較大。

突尖毛蕨:孢子囊群成熟期間,小毛蕨脈型2對。孢子囊群,數量較少,孢膜圓腎形,其中一對或一個長在人字脈交會處,較小。

基本資料

學名:Cyclosorus acuminatus (Houtt.) Nakai var. kuliangensis Ching(有同物異名)

簡誌:叢生,植株小,約25~30 cm,側羽片僅2~6對左右,頂羽片極長,可達葉身的一半。最長的小羽片在羽片末端1?2對,致羽片呈長方形至梯形。 在臺灣植物誌所指的Christella acuminata (Houtt.) Lev. var. kuliangensis (Ching) Kuo 突尖小毛蕨,應為本種。而該書所指之 Christella ensifera (Tagawa) Holtt. 微縮小毛蕨應為latipinna (Benth).

别名:突尖小毛蕨、突尖毛蕨、渐尖毛蕨<植物智:Cyclosorus acuminatus (Houtt.) Nakai>

原產地:中國、台灣、日本均有。台灣原生種。

進入閱讀更多...