▲台北植物園 20250728 蓮

▲台北植物園 20240601 蓮,花

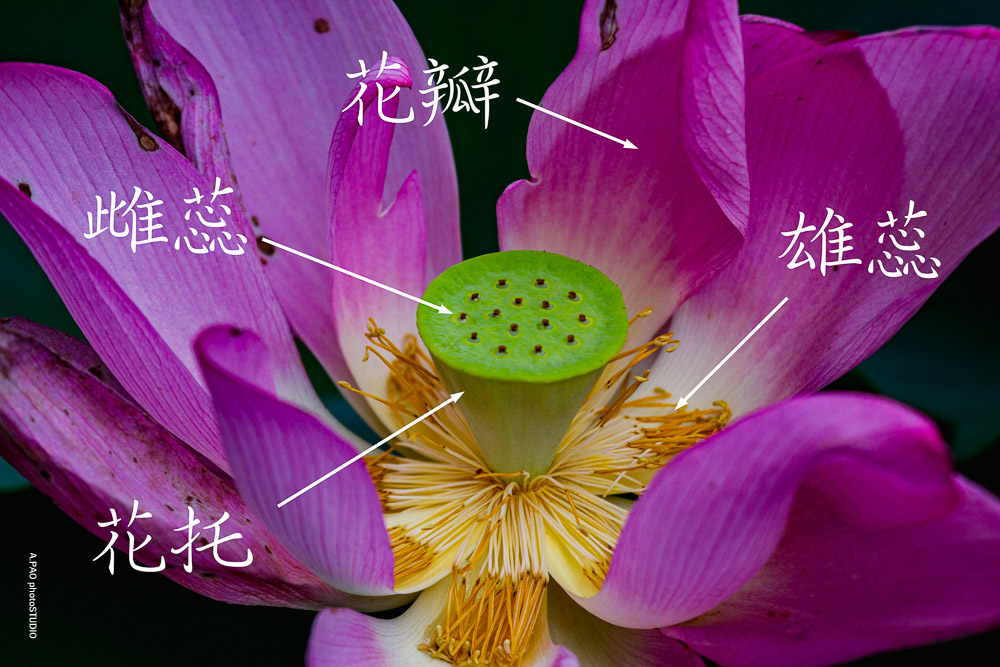

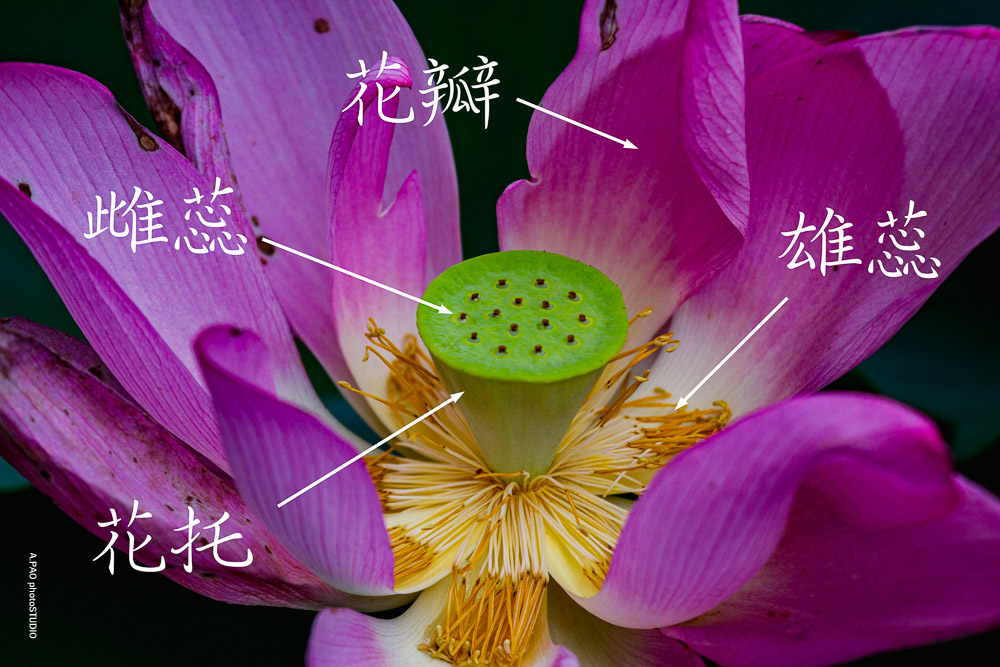

▲台北植物園 20240601 蓮,花的構造

主要特徵

蓮為多年草本宿根性水生植物,單葉,具長柄,葉序為圓形互生或對生花序,有兩性之整齊花,為單生植物。有漿果狀蒴果或乾果。葉端呈圓形,葉基盾形,葉緣平滑呈波浪形。正反葉面平滑有細毛,質理為厚紙質,葉色正面灰綠色,背面淺灰白色,有長葉柄,約 40~150 公分,葉柄上有小刺狀突起,無葉托。葉面長寬各有 40~90 公分。植株型態為挺水型,葉片挺出水面之外。全世界原生種荷花僅兩種,一種原產北美洲,為美國黃蓮,一種原產亞洲及澳洲,花色以紅、白為主,品種則有很多,依花瓣數來分則有單瓣、複瓣、重瓣、重台及千瓣蓮。繁殖可用種子或根莖、藕條等無性繁殖。蓮實堅硬,若保持得當,可保存千年。

蓮(花)或是荷(花)名詞上有爭議,兩者均有人使用過,追溯中文使用依據如下:

1.約在西周、春秋戰國時期的「神農本草經」裡頭,就出現黃連的名詞,明代萬曆六年(1578年)定稿的本草綱目中稱黃「連」是「蓮」子的意思。個人覺得後來稱蓮的原因,應該是源自於民俗中藥名的使用,近代再改成連字為蓮。眾多資料中蓮都指向果實之意。

2.約在西周、春秋戰國最早的詞典《爾雅·釋草》第十三中也出現:「荷,芙渠,其莖茄,其葉蕸,其本蔤,其華菡萏,其實蓮,其根藕,其中的,的中薏」荷解釋為芙蕖其根、其莖(葉柄)、其葉的學者均有人在。漢代許慎的《說文解字》則有不同的見解:「荷,扶渠葉。」,意思是扶渠的葉子。

3.在古代因為避諱或是文學上需求而改變名詞,古稱芙蓉、菡萏、芙蕖都是有過。南北朝 梁元帝(西元553-555年)《芙蓉醮鼎圖》,可能是最初的畫荷之作。再追溯歷史宋代馬興祖《疏荷沙鳥圖》就有「荷」這個名詞了。西晉 陸璣(西元261年-303年)把荷花的花苞叫作「菡萏」(注音:ㄏㄢˋ ㄉㄢˋ),盛開的稱作「芙蕖」(注音:ㄈㄨˊ ㄑㄩˊ)。

4.關於中南半島原產使否正確,在徐仁教授於民國43年在青海省柴達木盆地發現荷葉化石,距今至少一千萬年;以前的柴達木盆地原是一個巨大的內陸鹹水湖泊,現今的柴達木盆地卻是有著天然鹽湖的高原沙漠型氣候。

用途

食用(全株皆可)。藥用(清心去火等)。園藝種類繁多,觀賞品種外,還有可食用品種,至少有300種以上。

蓮花花語:默戀。

基本資料

英文名:East Indian Lotus

學名:Nelumbo nucifera Gaertn.

簡誌:科特徵- 水生多年生草本;地下莖厚,節與節間明顯。單葉,圓形,挺出水面,基部盾形,葉緣兩側各有一凹刻。花單一,兩性,挺出水面;萼片2-5;花瓣少至多數;雄蕊多數;心皮多數,離生,鑲嵌於一膨大花托上。小堅果多數,嵌於膨大略木質化之花托內。 種特徵-葉緣略呈波形,葉面略有蠟質;葉柄中空,有短刺。花白或粉紅,有香味;萼片早落;花瓣闊橢圓形。全島栽培。本種有許多品種,依其觀賞,食用之目的區分之,此處均處理為一種。本種地下莖稱蓮藕;略木質化花托稱蓮蓬;蓮子為由心皮發育成的果實。日常食用的蓮子為除去果皮和種皮後的兩片肥厚之子葉,由於胚軸 (包括上,下兩部位)味苦,已被去除。

別名:荷花、蓮花、荷、古稱芙蓉、菡萏、芙蕖

原產地:自生或栽培在池塘或水田內。蘇聯、朝鮮、日本、印度、越南、亞洲南部和大洋洲,以及中國南北各省均有分佈。台灣分別於 1661 年由中國華南引入及 1905 年由日本引進。台灣平地至低海拔池塘普遍栽植。歸化種。

保育等級:

進入閱讀更多...

▲大屯山鞍部 2020706 金黃蜻蜓,雌

▲大屯山鞍部 2020706 金黃蜻蜓,雌

主要特徵

雌雄體色不同。

體長44-50mm,雄蟲複眼藍綠色,胸部藍灰色,腹部灰藍色具粉末,翅膀透明,後翅基具少許的黑褐色斑,翅痣黃褐色,腹端末2節藍黑色,雌蟲複眼褐色或藍綠色,合胸前視金黃色,側視具黑褐色或褐色粗線條紋, 底色金黃,翅透明,翅痣黃色,此為命名的由來。未熟雄蟲近似雌蟲但可從腹末節構造分辨,老熟雄蟲體色漸淡,複眼呈藍綠色,腹部也灰藍色,雄蟲外觀近似呂宋蜻蜓可從後翅基及腹端分辨。本種分布於平地至低海山區,常見於路邊溝渠、池塘等水域活動,適應能力好,數量多。

基本資料

學名:Orthetrum glaucum (Brauer, 1865 )

簡誌:無描述。

別名:

原產地:本種分布於平地至低海山區,常見於路邊溝渠、池塘等水域活動,適應能力好,數量多。

保育等級:

進入閱讀更多...

▲大屯山鞍部 2024706 鼎脈蜻蜓,雌,合胸側面有2條黃褐色寬型斜帶,腹背及側面1-8節有3條黑褐色的縱紋。

▲大屯山鞍部 2024706 鼎脈蜻蜓,雌,合胸側面有2條黃褐色寬型斜帶,腹背及側面1-8節有3條黑褐色的縱紋。

主要特徵

體長48-54mm,雄蟲複眼黑褐色,合胸黑色,側視無斑紋,翅膀透明, 翅痣黑色,後翅基黑色,腹部3-7節灰白色,8-10節黑色;雌蟲複眼藍綠色,合胸側視有2條黑色斜帶,後翅基褐色,腹部側視1-8節有黑褐色縱紋,未熟雄蟲近似雌蟲,合胸側視亦具黃色條紋但肛附器較長,老熟雌蟲腹部顏色變黑,斑型變異很大。本種分布於低中海拔地區之池塘、水田、山溝、沼澤 、小溪等水域,為數量最多的蜻蜓種類。本屬有10種,其中白刃蜻蜓、赭黃蜻蜓稀少。

基本資料

學名:Orthetrum triangulare (Selys, 1878)

別名:鼎異色灰蜻(香港)

原產地:

進入閱讀更多...

▲大屯山鞍部 2020706 日本紫花鼠尾草

▲大屯山鞍部 2020706 日本紫花鼠尾草,葉表

▲大屯山鞍部 2020706 日本紫花鼠尾草,葉背

▲大屯山鞍部 2020706 日本紫花鼠尾草,果實

主要特徵

多年生草本植物,株高約 50~120 公分,莖直立,基部木質,枝近方形。葉卵圓形至長披針形,有柄,對生,有時似輪生,有粗鋸齒緣。花頂生,輪繖形, 總狀花序,10~16朵,花密集,長約 20 公分,藍紫色,唇形花,上唇瓣小,下唇瓣大,花期春至夏季。適合花壇或盆栽,尤其大面積栽培,開花的季節,景觀極為柔美優雅。

果實為堅果,小堅果近球形,徑約 0.25 公分,暗褐色,光滑。花期 4~6 月。

近似物種

簡誌內:

日本紫花鼠尾草(S. japonica var. japonica);多出現於台北盆地周圍低山區。

台灣紫花鼠尾草(S. formosana var. formosana)和 蕨葉紫花鼠尾草(S. formosana var. matsudae) 兩種;出現在中、高海拔山區。

台灣原生植物全圖鑑內:

日本紫花鼠尾草(S. japonica),蕨葉紫花鼠尾草處理為獨立種 S. filicifolia。

基本資料

和名:アキノタムラソウ<秋の田村草:Salvia japonica f. lanuginosa>

學名:Salvia japonica Thunb.

簡誌:葉基生和莖生,一回或偶二回羽狀複葉,兩面脈上被短毛或疏柔毛;頂羽片卵形至寬卵形,基部截形至心形。花冠紫色,筒內不具毛環;孕性雄蕊花絲近基部具附屬物。

別名:日本紫花鼠尾草、南丹參

原產地:台北盆地周遭之低山。

進入閱讀更多...

▲大屯山鞍部 2020706 斐豹蛺蝶,雌。產卵中

▲大屯山鞍部 2020706 斐豹蛺蝶,雌蟲前翅端部黑色具白色斜帶斑

▲大屯山鞍部 2020706 斐豹蛺蝶,雌。產卵中的影片(另開視窗)

主要特徵

體長 65 - 73 mm,雄蝶翅膀表面橙黃色具花豹斑紋,雌蟲前翅端部黑色具白色斜帶斑,翅膀腹面底色灰白色具褐色的圓斑,近基部及中央的褐斑鑲黑邊,近外緣褐斑內有白色的小點,雌雄翅腹面斑紋近似。

本屬一種,本種又稱斐豹蛺蝶,普遍分布於平地至低海拔山區,幼蟲體色黑色,體背具紅色背中線,體表有紅色棘刺,端部黑色,食草為箭葉堇菜、台北堇菜等(堇菜科堇菜屬),成蟲4 - 11 月份出 現, 常見於陽光下,飛行迅速,雄蝶具強烈的領域性,喜歡訪花吸蜜。

豹蛺蝶屬中的唯一熱帶物種,近年來隨著全球暖化的影響有不斷向北方拓殖的趨勢

基本資料

學名:Argyreus hyperbius (Linnaeus, 1763)

簡誌:無描述。

別名:黑端豹斑蝶

原產地:非洲東北部、中國各地、台灣、南亞、中南半島、東南亞、朝鮮半島、日本等、新幾內亞、澳洲

保育等級:

進入閱讀更多...

▲台北植物園 20240630 紫紅蜻蜓,雄,翅膀基部褐色,翅膀前緣脈紅紫色,腹部末2節具黑色斑。

主要特徵

體長34-39mm,雄蟲腹眼紅色,合胸紅紫色, 側視有4條黑色的短斜斑,腹部紅紫色,末端9-10節側邊具黑斑,翅膀透明,翅脈紫紅色。

雌蟲複眼上褐下灰,合胸黃褐色側視有4條波狀的斜線斑紋,腹部黃褐色,腹背具黑色中線,側視兩邊各有一條縱走的黑色線紋,未熟雄蟲近似雌蟲但腹側及背上無縱走的黑色斑紋。

本屬3種,其中灰脈蜻蜓身份未明,本種分布於低、中海拔山區之池塘、小溪、溝渠等水域,成蟲於4 - 11月出現,雌蟲以連續點水的方式產卵 ,為常見的種類。

基本資料

學名:Trithemis aurora (Burmeister, 1839)

別名:

原產地:分布於低、中海拔山區之池塘、小溪、溝渠等水域

進入閱讀更多...

▲台北植物園 20240630 大風子

▲台北植物園 20240630 大風子,葉表

▲台北植物園 20240630 大風子,葉背

▲台北植物園 20240630 大風子,雄花,右上為幼果,也有花苞

主要特徵

常綠大喬木,高可達 20 餘公尺,徑 30~50 公分;樹幹通直,樹皮褐色或灰褐色;具有多數樹枝,小枝條上昇或下垂,光划無毛。葉互生,螺旋狀排列,披針形,長 10~30 公分,寬 2.5~5 公分,先端漸尖或鈍,基部鈍或圓,革質,全緣,表面呈有光澤綠色,背面淡綠色,表裏兩面皆光滑無毛;葉柄長 0.8~1.6 公分,光滑無毛。花數枚,腋生,淡黃色,具有淡雅香味,開放時徑約 1~1.5 公分,呈穗狀或總狀花序;花序多光滑無毛,雄花具有長柄,雌花近似無柄。果球形,徑 9~15 公分,灰褐色,果皮木質,內有種子 100 枚左右,種子長 1.5~2 公分,呈多角形,黑色至褐色。

用途

藥用(種子:袪風燥濕,解毒殺蟲。治麻瘋;外用疥癬,梅毒;油:攻毒,殺蟲。治麻瘋,疥癬,皮膚炎,梅毒,風溼痛)

基本資料

學名:Hydnocarpus anthelminthica

簡誌:無描述。

別名:

原產地:越南、泰國及緬甸,台灣於 1921 年代引進栽植。

保育等級:

進入閱讀更多...

▲台北植物園 20240630 裂瓣朱槿

▲台北植物園 20240630 裂瓣朱槿,葉表

▲台北植物園 20240630 裂瓣朱槿,葉背

▲台北植物園 20240630 裂瓣朱槿,花苞

▲台北植物園 20240630 裂瓣朱槿,花

主要特徵

常綠灌木,高可達 5 公尺,多分枝,枝條瘦長,樹皮灰白色,具有纖維質,皮孔顯著,全株無毛;小枝直立或斜上昇,綠色。葉互生,具柄,卵狀橢圓形至橢圓形或長橢圓形,長 4~7 公分,寬 1.5~2.5 公分,先端銳尖或漸尖,基部鈍或略呈楔形,紙質,葉緣有鋸齒,表面呈有光澤的綠色,背面淡綠。花腋出,單生,梗細長,懸垂,紅色或深紅色,開放時徑 5~7 公分,極為亮眼;總苞片 8 枚,細小;萼筒形,5 淺裂;花瓣 5 深裂,裂片反捲,復作深裂;花柱圓柱形,極長,雄蕊著生於花柱的上半部,柱頭深裂 4~5 枚。蒴果長橢圓狀圓柱形,長 4~5 公分,徑約 1 公分,但極少結實;種子平滑。

用途

藥用(根:消食行滯。治食積;葉;搗敷腫毒,能拔膿生肌。治腋下生瘡,腫毒)

基本資料

學名:Hibiscus schizopetalus

簡誌:無描述。

別名:吊燈扶桑

原產地:非洲東部肯亞、坦尚尼亞、莫三比克等地。台灣最早可能在明末移民時便已引進種植。

保育等級:

進入閱讀更多...

▲台北植物園 20240629 黃紉蜻蜓,雄,翅膀透明,翅基黑色分布較小,翅端大部分透明,翅痣黑色。

主要特徵

體長43-46mm,雄蟲複眼黑色或黑褐色,額白色,胸部黑色,側視有2條不明顯的黃白色斜斑,有些個體斑紋不明顯,腹部黑色,3-4節白色,翅膀透明,翅端有褐色分布,翅痣黑色,後翅基具黑褐色斑;雌,後翅基具黑褐色斑較大,腹部3-4節黃色,本種以雌蟲命名。

本屬一種,本種未熟雄蟲近似雌蟲,腹部3-4節也是黃色但可從腹側的黑斑辨識,雌蟲黑斑較發達,尾毛較短,雄蟲常見於水面互相追築,雌蟲數量較少見,交尾後於水面的枝條或浮木上產卵。

基本資料

學名:Pseudothemis zonata (Burmeister, 1839 )

簡誌:無描述。

別名:

原產地:

保育等級:

進入閱讀更多...

▲台北植物園 20240629 霜白蜻蜓 雄蟲

主要特徵

體長41-53mm,雄蟲複眼墨綠色 或褐綠色,胸部灰藍色或褐灰色,腹部紅色,翅膀透明,後翅基具藍色白粉脈紋,翅痣黑色,雌蟲合胸黃褐色,側視無斑紋但於中胸側縫有一條不明顯的細黑線,翅膀透明,前後翅基無褐斑,腹背有一條黑色中線,腹末節有一對短尾毛,未熟雄蟲近似雌蟲但翅基褐色。本種分布於平地至低中海山區,棲息於池塘、水田、渠道等環境,成蟲於 4 - 12月出現,分佈廣泛,數量多。近似種霜白蜻蜓(西里亞種),腹部第1 - 2節為藍色,僅分布於蘭嶼。

基本資料

學名:Orthetrum pruinosum neglectum (Rambur, 1842 )

別名:

原產地:本種分布於平地至低中海山區,棲息於池塘、水田、渠道等環境

進入閱讀更多...