▲三貂嶺 20201009 大飛揚草

▲三貂嶺 20201009 大飛揚草,果序

主要特徵

大飛揚草的葉形就像是一對對的翅膀,像是隨風展翅飛翔,這就是為什麼會有「大飛揚草」之稱的由來。

大飛揚草是一年生草本,全草具有豐沛乳汁,莖斜上或直立,高約 10~40 公分,帶淡紅色或紫紅色,有毛。葉對生,卵形至橢圓形,基部偏斜,葉緣微鋸齒,長橢圓形披針狀,2~4 公分長;兩面被毛。聚繖花序排列成頭狀,花密而小,雌雄同株異花。腋出,花單性同株,綠色或紫紅色,雄花無花被,雌花子房 3 室。果實為蒴果,約 0.12 公分。

用途

藥用(全草:清熱解毒,利濕止癢。治消化不良,通乳。用於皮膚搔癢,皮膚疹,濕疹,體癬,腳癬,乳腺炎,尿血小便不利,缺乳等)

基本資料

學名:Chamaesyce hirta (L.) Millsp.

簡誌:莖匍匐、斜上或直立,被絹狀糙伏毛及黃色刺毛。葉卵狀菱形至長橢圓狀披針形,長15-50 mm,寬7-16 mm,先端銳尖,基部楔形至圓形,細鋸齒緣,兩面被絹狀糙伏毛;葉柄下表面被糙伏毛及刺毛。果被毛。

別名:飛揚草(台灣)、大本乳仔草、乳仔草、紅骨大本乳仔草、羊母奶、奶子草、大地錦草、神仙對坐草(福建)、Kottikattin(泰雅)、Zabutibuti(排灣)

原產地:全島低地。歸化種。

進入閱讀更多...

2020/10/02 12:58

▲龍洞岬海岸 20201002 擬棘緣椿象,若蟲(上方側),植物為毛花雀稗

主要特徵

體長 9.2 - 10.3 mm,腹部乳黃色,觸角末端橙黃色,前胸背板後緣向上隆起,中央具黃褐色縱紋,側角尖銳,小楯片呈正三角形,褐色,上翅中段處有一橫向乳白色的斑紋。本種分布於平地至低中海拔山區,寄主植物土牛膝、日本牛膝、紫莖牛膝等莧草科植物,習性敏捷,常見於樹林底層之草叢環境活動,為常見的種類。另外一種稻棘緣椿象若蟲,也跟本種若蟲很像。

基本資料

學名:Cletomorpha raja

別名:

原產地:

進入閱讀更多...

▲龍洞岬海岸 20201002 黃斑椿象,若蟲(頭部側),植物為杜虹花

▲龍洞岬海岸 20201002 黃斑椿象,若蟲(上方側),植物為杜虹花

主要特徵

體長 18 - 23 mm,頭部及前胸背板黑色,從頭部至前胸背板中央有一條細小的黃色縱線,頭部背面及前胸背板外緣有黃色的細邊,體背黑褐色,佈滿灰或黃色的小斑點, 腹背板外露,邊緣具黑、黃的橫斑,各腳黑色,脛節中央具白色的斑紋。本屬一種,普遍分布於平地至低海拔山區,常見於台灣灤樹等多種行道樹幹上吸食樹液,保護色佳,數量多十分常見。

將孵化的若蟲頭頂常具T形骨化的「破卵器」,用以破卵孵化出若蟲。卵殼通常有不明顯的突起,叫做精孔突或氣孔突、呼吸角等,卵殼的表面具覆染的細微結構與卵的呼有關。若蟲離開卵殼後,會將破卵器和胚胎表皮蛻下來留在卵殼裡。卵的顏色可判斷將孵化的程度,若見卵濁黑,即表示這顆卵被寄生。一般是寄生蜂,其幼蟲於卵內取食養份,羽化後鑽出也不需要破卵器了,牠們具有發育完全的大顎,直接以咬破的方式離殼。若看到椿象的卵呈不規則的裂開,那就是被蜂所寄生了。

基本資料

學名:Erthesina fullo (Thunberg, 1783 )

別名:

原產地:

進入閱讀更多...

▲龍洞岬海岸 20201002 槭葉牽牛

▲龍洞岬海岸 20201002 槭葉牽牛,葉

主要特徵

草本。莖長 10 餘公尺,匍匐或纏繞他物,莖葉具乳汁,莖有芒刺。葉基部略木質化,呈掌狀 5~7 深裂,腋芽會再長出小葉,猶如槭葉一般,具長柄,互生。平野隨處可見的牽牛花幾乎以槭葉牽牛最常見。

藥用(治癰疽腫毒,肺熱咳嗽,尿血,淋症,水腫,小便不利)。

葉為複葉或有(3)-5-7裂片,非全緣,側裂片長明顯超過葉長之1/2。葉為複葉或掌狀全裂(裂至葉基)。

番仔藤 (槭葉牽牛):葉為掌狀全裂,裂片5-7,葉柄長2-6cm。

槭葉小牽牛:葉為足狀複葉,通常為5小葉,葉柄長約8cm。

基本資料

和名:モミジヒルガオ(紅葉昼顔)<Ipomoea cairica (L.) Sweet>

學名:Ipomoea cairica (L.) Sweet

簡誌:無毛纏繞藤本,具塊根。葉5-7掌狀全裂;裂片披針形、卵形或橢圓形,長3-10 cm,兩端均漸尖,全緣;葉柄長2-6 cm。花冠漏斗形,長4-6 cm,淡紫色。果球形。

別名:五爪金龍、番仔藤、白首烏、五爪金龙、五爪龙、上竹龙、牵牛藤、黑牵牛、假土瓜藤<中国植物志:Ipomoea cairica (L.) Sweet>

原產地:北非洲,分布泛世界各地。台灣分布於平地至低海拔山區,攀爬生長在林緣、路旁、荒地或圍籬。歸化種。

進入閱讀更多...

2020/10/02 12:44

▲龍洞岬海岸 20201002 台灣大蝗

主要特徵

8~9 月間卵孵化成為若蟲,稱之為「蝗蝻」成長快速,中秋節前後便可發現大量成蟲。成蟲體型碩大,主要出現在秋天。

本種是草食性昆蟲,只要是植物的嫰幼部分都喜啃食。孵化後的若蟲以禾本科、豆科等各類植物葉片為食,因此農作物常遭破壞。在從前曾是水稻及甘蔗主要害蟲,近年來已經較少危害農作物。

體長 雄50-65mm、雌75-87mm,體色為鮮艷的綠色,頭、胸具凹凸不平的瘤斑,複眼下方具一條黃色縱紋,觸角淡褐色,各腳脛節外側紅褐色,後腿腿節強壯善於彈跳。本種為台灣最大的蝗蟲,俗稱「草螟公」。普遍分布於平地至低海拔山區,成蟲於秋季出現,夜晚會鳴叫,以後腳和前翅磨擦,發出「唰沙」「唰沙」的聲音,然後交尾,雌蟲體型比雄蟲大很多。

基本資料

學名:Chondracris rosea

別名:棉蝗、草螟公

原產地:生活在平地至低海拔山區,特別是在山區道路旁的草叢上十分常見,偶可發現成蟲跳到路上被車碾斃的慘狀。除台灣之外,中國大陸、印度等地也有分佈。

進入閱讀更多...

▲龍洞岬海岸 20201002 耳葉鴨跖草,長在草叢裡面,很不容易發現

▲龍洞岬海岸 20201002 耳葉鴨跖草,花的側面(看不見花苞閉合)

主要特徵

草本。花期 5~10 月。耳葉鴨跖草與鴨跖草長得極為相似,同樣綻開著藍色小花,所以,經常被誤認;鴨跖草通常都有 3 個花瓣,耳葉鴨跖草上側 2 片相對稱,猶如耳狀,下方的那片退化掉了,故有耳葉鴨跖草之名。

多年生草本,莖基部匍匐狀分枝,無毛或偶有散生細毛。單葉,互生,具短柄;葉片長 3~8 公分,寬 1~2 公分,橢圓形或披針形,葉基微歪形,葉尖銳形,葉緣為全緣,有時略被細毛。花序為單生聚繖花序,花 2~5 朵,篦狀苞片寬 0.7~1.1 公分,歪漏斗形,具不明顯縱紋,外側通常被有長柔毛;花小型,花萼 3 片,綠色,上面 1 片較下面 2 片為小;花瓣 3 片,淡藍色;可孕雄蕊 3 枚,著生於萼片基部;雌蕊 1 枚,子房上位,具 3 心皮。果實為蒴果,長約 0.4 公分;種子短橢圓形,長約 0.25 公分,略平滑。

基本資料

注音:耳葉鴨跖(ㄓˊ)草

學名:Commelina auriculata Blume

簡誌:葉披針形,長3-8 cm,寬0.9-1.8 cm,光滑或被毛。苞片漏斗狀,邊緣癒合。

別名:蓬萊鴨跖草、耳苞鸭跖草<中国植物志:Commelina auriculata B1.>

原產地:台灣原生種。

進入閱讀更多...

▲龍洞岬海岸 20201002 裡白巴豆

▲龍洞岬海岸 20201002 裡白巴豆,果實為蒴果,呈3瓣狀

主要特徵

灌木。花單性,雌雄同株。花期 4~8 月,果期 9~12 月,偶週年開花結果。

常綠小灌木,高 60~120 公分,全株披棕褐色鱗片及星狀毛,多分枝,老莖灰白色,小枝青綠色。葉對生或輪生枝端,柄長 0.6~1 公分;葉片倒卵形或長卵形,長 4~8 公分,寬 2.5~3.5 公分,基部鈍形,先端鈍尖或稍漸尖,全緣或微波緣,背面被銀白色盾狀鱗片並密布細小褐色突點 (少數鱗片紅色)。花單性,雌雄同株;雄花萼與花瓣均 4~6 枚,花瓣黃白色或白色,雄蕊 15~20 枚,乳黃色;雌花子房 3 室,柱頭多細裂呈鬚狀。蒴果球狀三稜形,徑約 1 公分,被銹色鱗片物;種子 3 粒。

用途

藥用(種子:有毒;根:袪風解熱,壯筋骨,催吐。治風溼骨痛,咽喉痛。根或全株有活血散瘀,舒筋活絡,鎮靜止痛,解毒消腫之效。治風濕痹痛,風濕關節痛,發熱病,瘧疾高熱不退,胃脘痛吐瀉,癰瘡腫毒。葉有解熱,止痢之效。治吐瀉,疥癬)。葉可作為香煙之代用品。

基本資料

和名:グミモドキ(茱萸擬)<Croton cascarilloides Raeusch.>

學名:Croton cascarilloides Raeusch.

簡誌:屬特徵-灌木。單葉,互生,基部具2腺體。花單生或簇生成總狀花序。雄花萼4-6裂;花瓣4-6;雄蕊多數。雌花花瓣小或無;子房2-4室。蒴果。 種特徵-葉簇生於小枝端,長橢圓狀披針形或卵狀長橢圓形,先端銳尖,基部鈍,下表面被銀色盾狀鱗片 (少數鱗片紅色)。

別名:葉下白、裡白巴豆、邱氏巴豆、柿糊、银叶巴豆<植物智:Croton cascarilloides Raeusch.>

原產地:琉球、菲律賓、馬來西亞、印尼、婆羅洲等地。台灣全島低海拔森林中。台灣原生種。

進入閱讀更多...

▲龍洞岬海岸 20201002 野菰

▲龍洞岬海岸 20201002 野菰,花側面

主要特徵

一年生寄生性草本,低海拔山區,芒草叢中常有她的蹤影。含苞待放的野菰像枝枝拐杖,也被稱為土地公拐。藥用(咽喉腫痛,咳嗽,小兒高熱,尿路感染,骨髓炎,毒蛇咬傷,疔瘡等症狀)。

基本資料

注音:野菰(ㄍㄨ)

和名:ナンバンギセル(南蛮煙管)<Aeginetia indica L.>

學名:Aeginetia indica L.

簡誌:屬特徵:莖極短,具數鱗片。花梗長於5 cm;萼片苞片狀;2室之花藥僅1室發育。蒴果,2瓣裂。 種特徵:莖上鱗片三角形,光滑。花紅紫色或帶紅紫色條紋;花梗直立,長15-25 cm。蒴果卵狀圓形。

別名:土地公柺、官真黃、芋菰草、灌草菰

原產地:台灣全島低海拔地區,常寄生於芒草根上。台灣原生種。

進入閱讀更多...

▲龍洞岬海岸 20201002 細葉複葉耳蕨

▲龍洞岬海岸 20201002 細葉複葉耳蕨,葉背上的孢子囊群

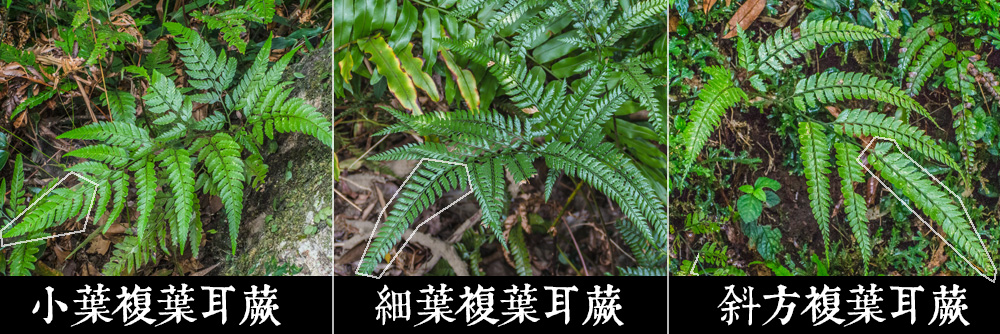

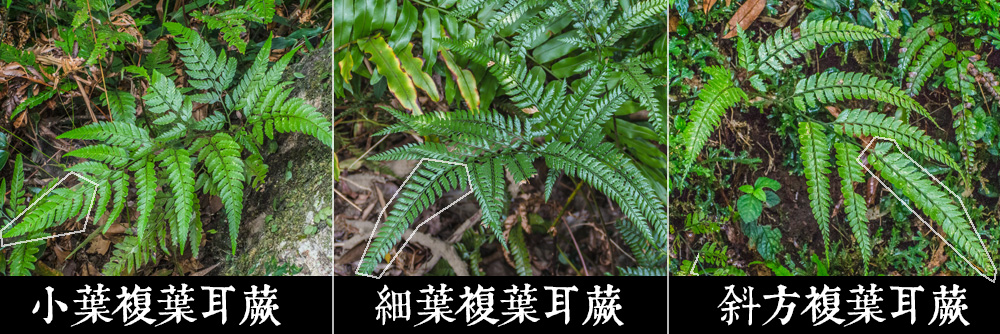

▲小葉複葉耳蕨、細葉複葉耳蕨、斜方複葉耳蕨的頂羽片比較照片

主要特徵

植株匍匐或直立,具長走莖。葉革質,柄長 40~80 公分,葉長 35~60 公分,羽片 6~9 對,羽片邊緣具芒刺,基部羽片之基小羽片特別長,且分裂形式近似其它羽片,幾乎所有羽片之基小羽片都明顯較長。葉五角形,頂羽葉特長,革質,最下面的羽片不對稱,上面先長,稱「上先型」,複葉耳蕨屬的植物都是上先型,可以此特性跟鱗毛蕨屬區分,其羽片邊緣具芒刺。孢膜圓腎形。

近似物種

常見複葉耳蕨屬近似的三種:

細葉複葉耳蕨:根莖匍匐狀。二回至三回羽狀複葉。葉片頂端之羽片突然縮短,具有明顯細長之頂羽片。

小葉複葉耳蕨:短斜生莖,葉叢生。二回至三回羽狀複葉。葉片頂端之羽片逐漸縮短,頂羽片較不明顯。

斜方複葉耳蕨:根莖匍匐狀,葉遠生。二回羽狀複葉。頂羽片與側羽片同形。

基本資料

和名:ホソバカナワラビ(細葉鉄蕨)<Arachniodes aristata (Forst.) Tindale>

學名:Arachniodes aristata (Forst.) Tindle

簡誌:葉革質,柄長40~80cm,葉長35~60cm,羽片6~9對,羽片邊緣具芒刺,基部羽片之基小羽片特別長,且分裂形式近似其它羽片,幾乎所有羽片之基小羽片都明顯較長。

別名:芒刺複葉耳蕨

原產地:亞洲熱帶及亞熱帶地區,中國、印度、巴基斯坦、馬來西亞、韓國、日本、琉球、台灣及大洋洲島群,北達韓國、日本,台灣低海拔山區可見。台灣原生種。

進入閱讀更多...

▲龍洞岬海岸 20200926 毛花雀稗

▲龍洞岬海岸 20200926 毛花雀稗,花序(雌蕊:像毛毛蟲狀;雄蕊:像蝴蝶狀)

主要特徵

根狀莖小,稈叢生,高約五十至一百五十公分,稈直立,粗壯,直徑約五公釐,單葉互生,兩排,葉線形、條形,端部銳尖,基部延伸至桿,葉全緣,葉長十至二十五公分,寬三至十二公釐,葉面綠色,葉面無毛,平行脈,中脈明顯,葉舌膜質,長約一、二公釐,截頭或撕裂狀,葉鞘扁壓狀,具稜脊,葉鞘長於其節間,無毛,鞘口有少數長柔毛,基部者生有白色柔毛,無托葉,無葉柄,完全花,兩性花,下位花,總狀花序,三至十枚相互間距排列著生於主軸上,通常五至七枚,形成大型圓錐花序狀,主軸長四至十公分,花序長約五至八公分,分枝腋間有長柔毛,花莖圓柱形,有節,節間中空,小穗成對,生於穗軸一側,小穗卵形、倒卵形、橢圓形,長約三、四公釐,寬約二、三公釐,覆瓦狀排列,小穗一有柄而另一無柄,小穗柄邊緣微粗糙,長一公釐以下,外穎缺如或甚微小,第二穎(內穎)膜質,背向穗軸,等長於小穗,具七至九脈,表面散生短毛,邊緣具撕裂狀長絹毛,頂端稍尖,上位外稃背向穗軸,鈍頭、圓頭,革質,成熟時褐色,內穎、下位外稃與小穗約等長,成熟後褐色,革質,有光澤,具細點狀粗糙,第一外稃相似於第二穎,邊緣不具纖毛,小花二枚,小而不明顯,於穎下脫落,小花無柄,長於小短軸上,雄蕊三至六枚,雌蕊心皮一枚,花柱二枚,柱頭羽毛狀,子房上位,子房一室,頂生胎座或底生胎座,穎果。

主要特徵

草本。高約五十至一百五十公分,單葉互生。

基本資料

注音:毛花雀稗(ㄅㄞˋ)

學名:Paspalum dilatatum Poir.

簡誌:多年生;稈叢生;根莖小。葉片長10-25 cm,寬3-12 mm,無毛。總狀花序3-10枚,通常5-7枚,長6-8 cm,穗軸腋間具長柔毛。小穗成對,一有柄另一無柄;內穎膜質,邊緣撕裂狀長絹毛;上位外稃革質,圓頭。

別名:達利雀稗、金冕草

原產地:原產於巴西東南部、阿根廷北部、烏拉圭等南美洲亞熱帶地區。台灣全省低海拔荒廢地,北部常見。歸化種。

進入閱讀更多...